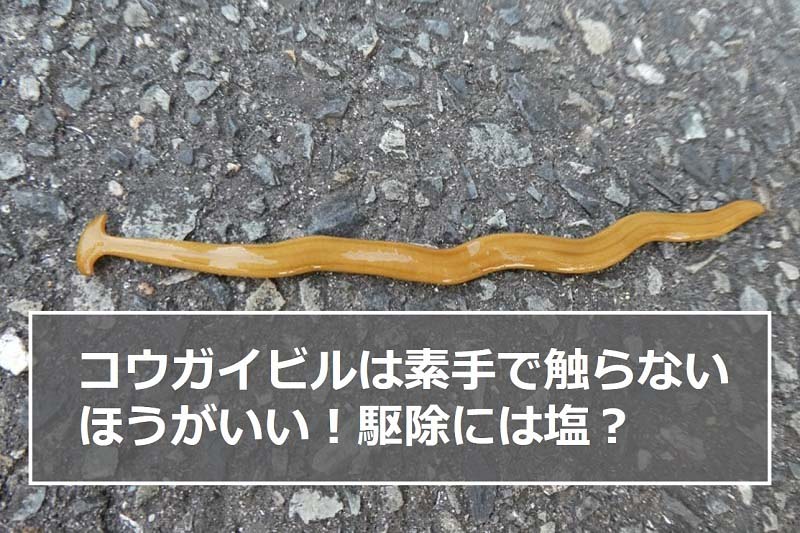

雨の多い季節になるとコンクリートの壁などに、黒または黄色の濡れた紐のようなコウガイビルを見かけることがあります。

見た目はちょっと気持ち悪いです。

雨が降らなくなるとコンクリートにくっついたまま干乾びてしまい、やはり見た目がよくないです。

コウガイビルはナメクジを食べてくれるいい面もありますが、フグ毒で知られるテトロドトキシンを持っている種類が存在することや、広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう)の待機宿主あるいは伝播宿主となる可能性があることから、素手で触ることはやめておくのが無難です。

もし、コウガイビルを駆除する必要がある場合は、塩をかけることが有効かもしれません。

コウガイビル

頭部の形状が、イチョウの葉のような形をした、べっ甲などでできた女性の髪飾りの笄(こうがい)に似ていることから、コウガイビルと名づけられたそうです(参考文献1)。

コウガイビル(Bipaliidae科)の仲間は、頭部が月形または半月形の形状で、体の幅は1~10 mm程度、体の長さは1 cm~100 cm、色は橙色、鈍黄色、黒褐色などをしています(参考文献1)。

粘液を分泌し、その粘液の上を滑るような速いスピードで動きまわり、1分間に1~2 m以上移動することもあるそうです(参考文献1)。

ワタリコウガイビル(Bipalium kewense)などは分裂片が再生して無性的に増えます(参考文献2)。

コウガイビルが食べるもの

コウガイビルは肉食性でミミズ、小昆虫、カタツムリやナメクジなどを好んで攻撃し捕食します(参考文献1)。

人の血を吸うことはありません。

コウガイビルの生息地

熱帯から温帯に広く分布し、夜行性で森林や草むらなどの苔の下や朽ちた樹木や落ち葉の下など、暗く湿潤な陸上の場所に生息します(参考文献1)。

人の住む郊外型市街地や酪農地帯、農薬を多用しない果実栽培や花卉植物栽培の農業地域、有機物の豊富な里山地域などの、温かく、餌となる生物が豊富な地域の湿った暗い場所に好んで生息するようです(参考文献1)。

東京の皇居で大型のコウガイビルが発見されたこともあるそうです(参考文献1)。

コウガイビルは園芸用土に混じって分布圏を拡大している可能性があります(参考文献3)。

また、根菜類など野菜食品に付着して各地に分散されていく可能性もあるようです(参考文献1)。

人間に偶発的に寄生?

2007年に富山県の男子高校生の鼻の中にクロスジコウガイビル(Bipalium fuscolineatum)(アルコール固定時のサイズ:体長8.5 cm、体幅0.3 cm)が寄生していたことが報告されています(参考文献1)。

入浴中に鼻づまり感があり、手鼻をかんだところ出てきたそうです。

症状は鼻づまり程度しかなかったそうですが、考えただけでぞっとしますね。

生キャベツ片に付着していた虫体が見逃されて摂取され、口腔から鼻腔へ移行した可能性があるそうです。

日本ではほかにも18カ月齢の男児が体長10 cmの生きたクロイロコウガイビル(Bipalium fuscatum)を吐き出した事例や、女性(83歳)の血便中から生きたコウガイビル(Bipalium venosum)が発見された事例があります(参考文献1)。

基本的にコウガイビルが人間に寄生することはないようですが、偶発的に体内に入り込んで生存する可能性はあるようです。

コウガイビルは素手で触らない!

アメリカに生息するコウガイビルの仲間(Bipalium adventitiumとBipalium kewense)がテトロドトキシンを有していることが報告されています(参考文献4)。

テトロドトキシンはフグ毒の成分としても知られています。

日本に生息するコウガイビルがテトロドトキシンを有している可能性も否定できないので、素手で触るのは避けたほうが無難です。

コンクリートにくっついたまま干乾びてしまったコウガイビルも、念のためほうきや火ばさみ、割りばしなどを使って取り除くほうがよさそうです。

また、コウガイビルは広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう)(Angiostrongylus cantonensis)(脳炎や好酸球性髄膜炎を引き起こす)の中間宿主であるナメクジを捕食します。

そのため、コウガイビルが広東住血線虫の待機宿主あるいは伝播宿主となる可能性が文献で指摘されています(参考文献1)。

コウガイビルをさわった手を介して広東住血線虫に感染する可能性もゼロではありません。

もし、さわってしまった場合は、石けんを使って手をしっかり洗ってください。

<関連記事>

コウガイビルの駆除

コウガイビルはナメクジを食べてくれるので益虫といえるかもしれません。

大きな影響がない場合はそっとしておくのがいいでしょう。

でも、見た目はよくないので数が多い場合などは不快害虫となる可能性があります。

素手で触るのも好ましくありませんし、偶発的に寄生されてもいやです。

そのため、時にはコウガイビルの駆除が必要となるかもしれません。

しかしながら、コウガイビルを対象とした駆除剤はないようです(ただし、駆除対象として明記されてないだけで効果がある駆除剤はあるかもしれません)。

コウガイビルを物理的に切り刻んでも死ぬどころか分裂片が再生して増えてしまう可能性があります。

コウガイビルはプラナリアの仲間で粘液を分泌します。

また、水分がなくなると乾燥して死んでしまいます。

(上の写真はコンクリート壁にくっついたまま乾燥したコウガイビル)

これらのことから考えて、塩で撃退できる可能性があります。

ナメクジやヒルは塩をかけると浸透圧の関係で体内の水分がなくなり死んでしまします。

同様のことがコウガイビルにも期待できます。

もしコウガイビルに困っている場合は塩をかけることを試してみてください。

また、コウガイビルに熱湯をかけることも有効かもしれません。

熱湯はタンパク質を変性させるため、多くの生物の駆除に効果があります。

熱湯をかけるときはやけどしないように注意してください。

それから、即効性は期待できませんが、餌となるナメクジやミミズを駆除することも有効かもしれません。

ナメトール(ハイポネックスジャパン)

雨・湿気に強く、イヌ・ネコにも安心なナメクジ駆除剤です(有効成分は天然の土壌中にも存在する成分)。

天然サポニン粕(バロネスダイレクト)

土の中からミミズを追い出し駆除することができます。

まとめ

コウガイビルは健康リスクの懸念があるため素手でなるべく触らないようにしてくださいね。

コウガイビルはナメクジを捕食してくれる益虫なので、大きな影響がない場合はそっとしておきましょう。

どうしても駆除が必要な場合は、コウガイビルに塩や熱湯をかけることを試してみてください。

また、コウガイビルは根菜類など野菜食品に付着して各地に分散されていく可能性があることを紹介しましたが、もしかすると購入した野菜にコウガイビルが付着しているかもしれません。

野菜と一緒にコウガイビルを食べないように気をつけてください。

コウガイビルが付着していた野菜は基本的には食べないほうがいいと思います(生食は絶対に避けましょう)。

参考文献

- 早崎峯夫. 偽寄生虫コウガイビル. 日獣会誌 2012 65:731-740.

- 川勝正治ら. プラナリア類の外来種. 陸水学雑誌 2007 68:461-469.

- 久保田信ら. 和歌山県で初めて出現した3種のコウガイビル類(扁形動物門, 渦虫網, 三岐腸目). 南紀生物 2001 43(1): 6-10.

- Stokes AN et al. Confirmation and distribution of tetrodotoxin for the first time in terrestrial invertebrates: two terrestrial flatworm species (Bipalium adventitium and Bipalium kewense). PLoS One 2014 9(6):e100718.

<おすすめ記事>