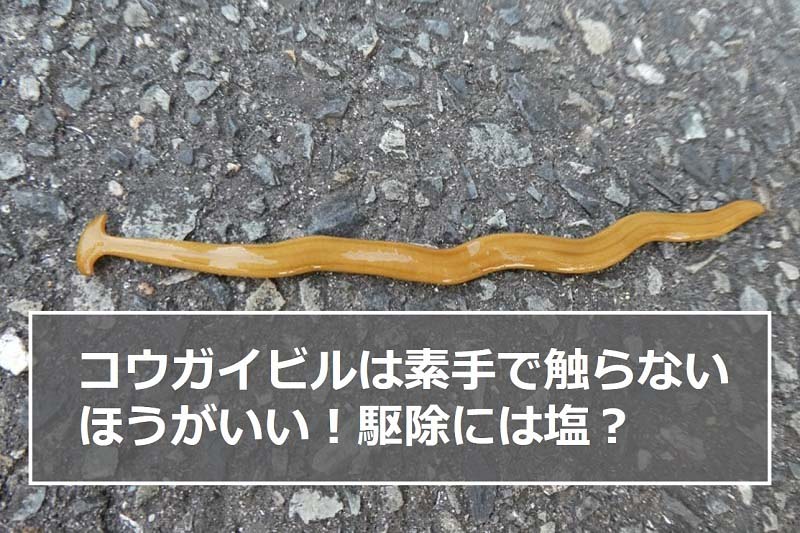

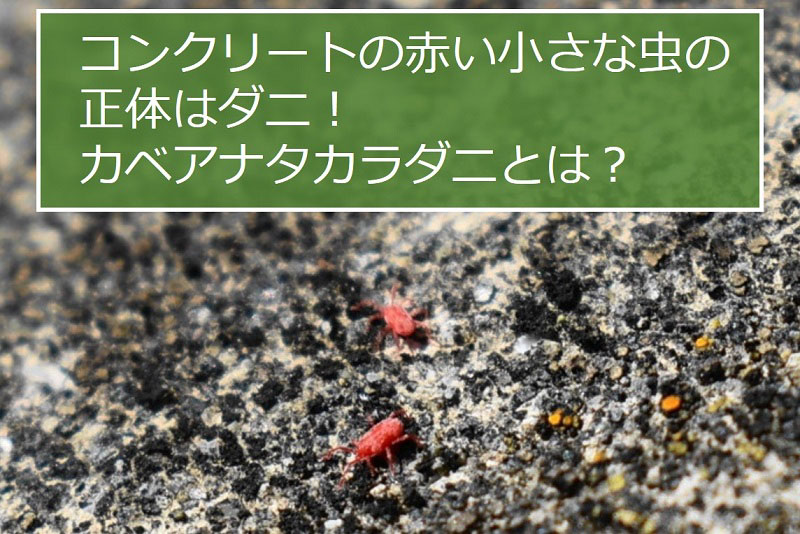

5月頃に、コンクリートの壁などを動き回る赤い小さな生物を見たことありませんか?

鮮やかな赤色で、小さなクモのようにも見えます。

危険な生き物ではないかと不安になってしまいますよね。

実際に、保健所などにこの赤い小さな生物に関しての苦情・相談が多数寄せられるそうです。

気になって調べたところ、この赤い小さな生物の正体は、赤いダニで、名前はカベアナタカラダニでした。

単にタカラダニと呼ばれることもあるようです。

このカベアナタカラダニ、人間を刺すことはなく、人間に対して直接的な害は与えないそうです。

ひと安心ですね。

ただし、カベアナタカラダニを潰して出てきた体液は、服などのシミになることや、かゆみや皮疹につながる可能性があるので注意が必要です。

体液が皮膚についた場合は水でしっかり洗ってくださいね。

カベアナタカラダニは、見た目が不快なことから不快害虫となります。

発生は4月~6月で5月上旬がピークになります。

以下で、カベアナタカラダニの生態や対処方法についてもう少し詳しく紹介します。

目次

コンクリートの赤い小さな虫はカベアナタカラダニ

4月~6月にコンクリートなどを歩き回る不快な赤いダニは、カベアナタカラダニといいます。

また、10月頃に少数ですが見かけることもあります。

カベアナタカラダニ

学名:Balaustium murorum

旧和名:ハマベアナタカラダニ

俗称:赤ダニ、タカラダニ

分類:ケダニ亜目(前気門類)タカラダニ科(Erythraeidae)

発生時期:4月~6月で5月上旬がピーク

分布:日本全土

カベアナタカラダニの大きさと行動

カベアナタカラダニの胴体長は、0.3 mm(幼虫)~1 mm程度(成虫)です(参考文献1,2)。

幼虫

全長(鋏角先端から胴体部末端までの長さ)0.3 ~0.5 mm。

体部は赤色の楕円体で、脚は体に比べ細く短いため目立ちません。

等速度でゆっくり歩き、時に静止します。

若虫

全長0.6~0.8 mm、幼虫より一回り大きく、より鮮明な赤色です。

稀に体内の黒褐色の粒子のためやや暗赤色にみえるものもあります。

脚が目立つようになり、幼虫より歩く速度が増します。

忙しく歩きまわりますが、突然立ち止まることがあります。

成虫

全長0.8~1.2 mm。

出現初期は若虫に比べ赤が薄く鮮やかさに欠け、やや扁平な体形です。

出現から10日ほど経つと赤みが増し、全長約1 mm程度になり厚みがでます。

出現から約20日経つと暗赤色の個体もみられます。

脚が顕著に長く太くなり、体の前後左右に広がります。

脚を細かく動かし若虫より顕著に速く疾走します。

ただし、出現から時間がたつと、体内に卵が形成されるため、やや鈍重になります。

カベアナタカラダニの赤い体液

カベアナタカラダニの成虫と若虫は、自身が危険な時、眼の後方の穴(ウルヌラと呼ばれる)から赤い体液を噴出します(参考文献2)。

この体液は同種に対しては警戒フェロモン、捕食者に対しては防御物質となる成分を含んでいます。

また、この赤い液体は体表を被って乾燥を防ぐ作用もあります。

カベアナタカラダニの分布と発生場所

ヨーロッパに広く分布し、アメリカでも生息が確認されています(参考文献1-3)。

国内では1980年代以降に広く報告されるようになったこともあり、本種は近年侵入した外来種の可能性もありますが、結論は出ていません(参考文献7)。

日本全土に分布しており、都市部から山里、標高1500 mほどの山地まで広く生息しています。

岩石、レンガ、コンクリート等の乾いた場所を好み、学校のプールサイド、民家やコンクリート建造物の壁面や屋上などによくみられます。

民家では干していた洗濯物、布団等に付いたり、室内に侵入したりすることがあります。

また、駐車していた自動車の表面を這いまわっていることもあります。

カベアナタカラダニが食べるもの

カベアナタカラダニは、コンクリートの上を素早く移動しながら時折静止して床面の微小なものを食べることが知られています(参考文献2,4)。

カベアナタカラダニは雑食性で花粉や葉液、胞子、地衣類、小昆虫を食べると言われています。

実際にソメイヨシノやカタバミの花粉を食べることが観察されています。

カベアナタカラダニが鋏角を刺してトビムシやアブラムシ成虫を食べている姿も観察されています。

カベアナタカラダニの発生時期

カベアナタカラダニの餌となる花粉・小昆虫が多くなる早春(3月中旬)に幼虫が出現し、5~6月に短期間で若虫・成虫に成長します(5月上旬にピーク)(参考文献1,2)。

晴天の昼間に出現し、夕方から夜間は姿を消します。

雨の日は昼間でもほとんど姿が見られなくなります。

床面の濡れがちな梅雨入り頃(6月中旬)には成虫の大部分が姿を消します。

産卵後は、すぐに死亡し、卵で夏秋冬を越すのではないかと推測されています。

しかしながら、個人的には10月頃にもカベアナタカラダニを少数ですが見かけることがあります。

何らかの理由で秋に活動可能なカベアナタカラダニが存在するようです。

カベアナタカラダニは雌だけしかいない

観察される個体はすべて雌(メス)です(参考文献1)。

これまで雄(オス)は観察されていないようです。

そのため、カベアナタカラダニは雌だけの単為生殖で増えていると推測されています。

年に1回成虫が発生する1化性です。

カベアナタカラダニの産卵場所と卵

カベアナタカラダニは建物の屋上では、主に壁にできた間隙を産卵場所として利用しています(参考文献2,3,5)。

地上でも産卵場所は壁が多く、コンクリート壁の割れ目や壁面に付着したコンクリート薄片の接触面が産卵場所となっています。

割れ目のような狭い空間は、温湿度の変化が少なく、アリ・クモ等外敵から卵を守れる利点があると推測されています。

卵は小さく、長径約0.2 mm、短径約0.16 mm、光沢のある赤褐色の楕円体です。

卵は複数が集まり、塊状に産卵されます。

1個体のカベアナタカラダニは、10~35個程度の卵を産卵します。

産卵場所付近には成虫の死骸がみられ、産卵後、その付近ですぐに死亡すると考えられています。

人間への直接的被害の可能性について

カベアナタカラダニは人間を刺すことはなく、かゆみや皮疹は発生しないことが報告されています(参考文献1,2,6)。

しかしながら、カベアナタカラダニを潰して皮膚に24時間接触させると、かゆみはなかったものの皮疹を生じたそうです。

カベアナタカラダニを不用意につぶすなどして、カベアナタカラダニの体液を皮膚につけないように注意してください。

カベアナタカラダニの体液が皮膚についた場合は、水でしっかり洗い流してください。

カベアナタカラダニは不快害虫

カベアナタカラダニは、赤色で目立ち、民家の壁面やコンクリート建造物等を忙しく歩き回って不快です。

また、カベアナタカラダニのことをよく知らない場合は、身の危険があるかもしれないと不安になります。

そのため、保健所には毎年多くの苦情・相談があるそうです(参考文献1,4)。

カベアナタカラダニは、干していた洗濯物、布団等に付いたり、室内に侵入したりすることもあります。

カベアナタカラダニを潰して出てきた赤い体液は、服などのシミになることも問題です。

室内に侵入してきたカベアナタカラダニへの対処

室内に侵入してきたカベアナタカラダニは見た目が不快なだけでなく、潰してシミになることが問題です。

室内のカベアナタカラダニは殺虫剤などで処理した後、掃除機で吸い込んで駆除することをおすすめします。

また、室内へ侵入しないように侵入経路となる窓の隙間などを塞ぐ、粘着テープを経路に設置するなどの予防措置もとったほうが良いです。

衣類や布団などについたカベアナタカラダニは、ガムテープなどの粘着テープで除去することができます。

ただし、潰さないように気をつけてください。

おすすめの殺虫剤

虫コロリアース(エアゾール)は適用害虫にタカラダニの記載があります。

屋外のカベアナタカラダニへの対処

屋外のカベアナタカラダニの駆除・防除は難しいようです(参考文献2)。

殺虫剤をまいても効果は限定的で、しばらくするとカベアナタカラダニがいる状態に戻ってしまいます。

カベアナタカラダニは、コンクリート壁の割れ目や壁面に付着したコンクリート薄片の接触面に潜み、産卵する傾向があります。

もし、殺虫剤による効果を少しでも高めたい場合は、そのような場所にも散布してみてください。

また、コンクリートなどを補修して、産卵場所となる割れ目などの隙間を無くすことが有効な可能性があります。

個人では対処が難しいので、【害虫退治屋さん】 ![]() などの害虫駆除業者またはコンクリート補修を行ってくれる業者に相談したほうが早いかもしれません。

などの害虫駆除業者またはコンクリート補修を行ってくれる業者に相談したほうが早いかもしれません。

まとめ

4月~6月頃にコンクリートの壁などを動き回る赤い小さな生物は、赤いダニで、名前はカベアナタカラダニです。

カベアナタカラダニは、見た目や潰すと赤い体液が服などのシミになることから不快害虫となります。

カベアナタカラダニは、刺すことはありませんが、潰すとその体液が皮疹を起こす可能性があります。

皮膚に体液がついた場合は水でしっかり洗ってくださいね。

参考文献

- 大野正彦. カベアナタカラダニの生態と防除-新たな知見を加えて-. Pest control Tokyo 2016 70:5-9.

- 大野正彦. コンクリートブロック塀におけるカベアナタカラダニの発生消長. ペストロジー 2019 34(2):89-94.

- 大野正彦ら. カベアナタカラダニBalaustium murorumの産卵場所. 都市有害生物管理 2015 5(1):7-13.

- 花岡暭ら. カベアナタカラダニの生態に関する観察事例. 東京健安研セ年報 2008 59:301-305.

- 大野正彦ら. カベアナタカラダニの生態観察事例 (その 3) 地上における産卵場所と卵の形態. 東京健安研セ年報 2011 62:253-258.

- 大野正彦ら. カベアナタカラダニの短期接触による皮膚障害発生の可能性. 都市有害生物管理 2011 1(2):111-117.

- 蛭田眞平. ポドコーパ貝形虫の系統進化: 海から陸水への進出. タクサ 日本動物分類学会誌 2019 47:10-22.

<おすすめ記事>