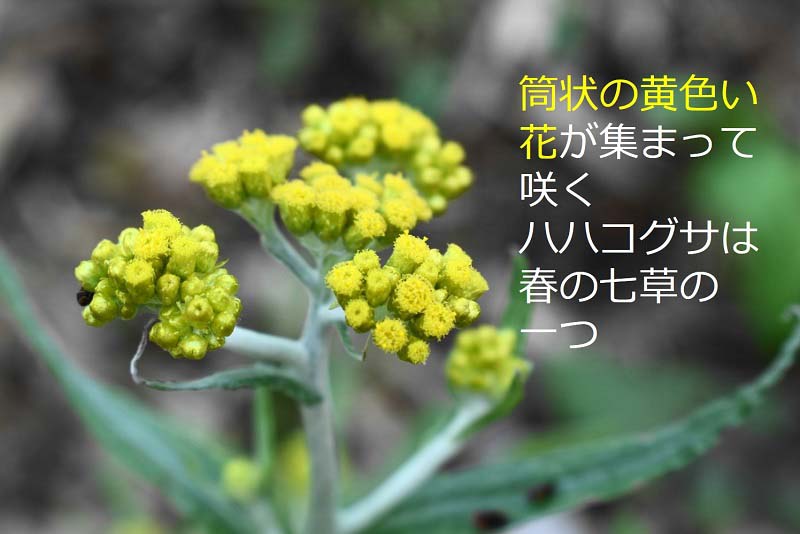

集まって咲く黄色い花や淡い緑色の茎葉から、やわらかな印象を受けるハハコグサ。

春の七草の一つ「おぎょう」として七草粥に入れて食します。

昔はヨモギのように餅や団子に入れていたそうです。

薬草として民間療法で使用されることもあるようです。

ハハコグサ

ハハコグサ(母子草)

学名:Gnaphalium affine

別名:ホオコグサ、オギョウ

分類:キク科ヒメチチコグサ属

花期:4~6月

分布:日本全土

茎葉が柔らかな白い毛に覆われ、全体が白っぽく見える。

色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑(1)

名の由来には、白い毛が生える様子を母が子を包む姿に見立てた説や、毛が「ほうけ立つ(毛羽立つ)草」がなまった説など諸説ある。

草丈15~40 cm。

細長いへら形の葉は、表面の白い毛のため淡い緑色に見える。

茎の先に直径2~3 mmの小さな頭花が、いくつかの塊になってつく。

春の七草の一つで「おぎょう」とよばれ、若菜を七草粥や草餅などに利用した。

道端や土手などで普通にみられる。

食用されるハハコグサ

岩手県で「ほこ」、中国地方や近畿地方では「ほうこ」、「ほうこり」などの別名を有していて、この別名を有するすべての地域で餅や団子に混ぜ込んで食べることがあるそうです(2)。

食用には若葉を使用し、ゆでて餅に混ぜて春の節句の草餅としたり、団子につきこんだりします(3)。

天ぷら、おひたし、あえものとしても食することができます(3)。

また、「ごぎょう」呼んで七草粥に入れることもあるようです(2)。

薬草としてのハハコグサ

ハハコグサは鼠麹草(そきくそう)とも呼ばれます(4)。

全草を使用した場合、咳止、去疲、皮膚糸状菌(真菌)感染症(たむし、はたけ、しらくも)に対して効果があるとされています(4)。

また、ハハコグサの民間療法での使用方法は複数あり、気管支炎、痰、咳、急性扁桃腺炎に対して使用されたようです(5)。

参考文献

- 高橋修, 藤井伸二(監修). 色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑. ナツメ社 2014.

- 本間伸夫. キク科植物の山菜としての地域性-聞き書・日本の食生活全集より-. 新潟の生活文化: 新潟県生活文化研究会誌 2011 17:5-8.

- 越尾淑子. 野草の食べ方. 東京家政大学博物館紀要 2000 5:95-110.

- 越尾淑子, 原田真知. 東京家政大学構内の役に立つ野草. 東京家政大学研究紀要 1997 37(2):43-49.

廣部千恵子. 日本の民間薬2(風邪に使用する民間薬2-食物および薬草). 清泉女子大学紀要 2000 48:75-112.