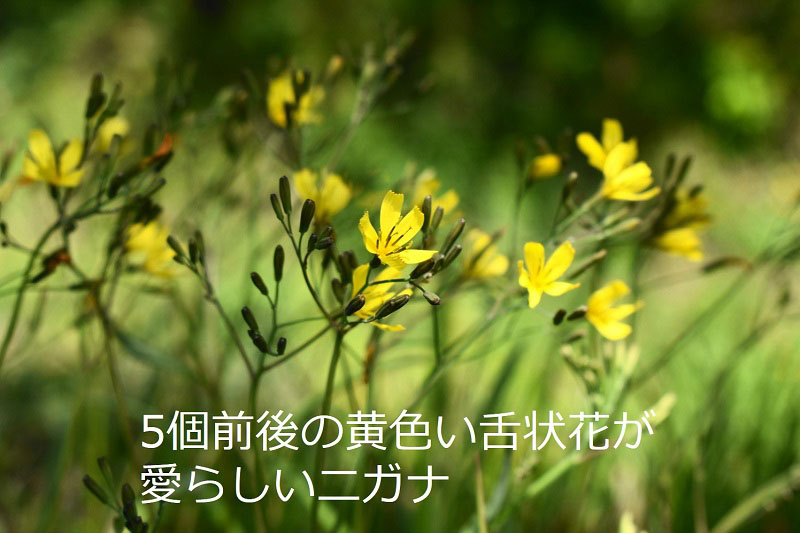

春の風に揺れる黄色い愛らしい花。

ニガナの花は5, 6枚の黄色い舌状花で構成されていて、舌状花の間には少し隙間があるのが特徴的です。

ニガナは宿根多年生植物であり、日本全土の山地や野原など身近な場所に自生している一般的な野草です。

ニガナの属する種(Ixeridium dentatum)は、種内で形態や染色体構成に高度な多様性を有することから複合種として扱われています。

ニガナは亜種の1つであり、ニガナ種のタイプ標本とされています。

ニガナ

ニガナ(苦菜)

学名:Ixeridium dentatum ssp. dentatum

分類:キク科ニガナ属

花期:5~7月

分布:日本全土

葉や茎を傷つけると出る白い乳液に、苦味があることが名前の由来。

色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑(1)

草丈は20~50 cm。

茎の先は枝分かれし、黄色い花があちこちにつく。

花は5枚の花弁がついた1つの花に見えるが、花弁のような花それぞれが小さな1つの舌状花で、通常5個前後の花が集まって1つの頭花ができている。

茎の途中の葉は柄がなく、根生葉はさまざまな形に切れ込んで柄がある。

山野から空地まで見られる身近な野草で、食用や胃薬などの薬用にも利用されていた。

ニガナの分類

ニガナ種の旧学名はIxeris dentataでしたが、再分類により学名はIxeridium dentatumに変更されました(2)。

ニガナの属する種(Ixeridium dentatum)は、種内で形態や染色体構成に高度な多様性を有することから複合種として扱われています(2)。

複合種とは、種内で形態的もしくは遺伝的変異を持つことによって、分類学的に細分化された分類群を包括した種のことを示します(2)。

ニガナ(Ixeridium dentatum ssp. dentatum)は亜種の1つであり、ニガナ種のタイプ標本とされています。

日本におけるニガナ種は、祖先種が更新世後期の氷河期に大陸から移入し、長い年月と多様な環境によって種内で複雑に分化した結果、複合種を形成したという仮説が提唱されています(2,3)。

食用としてのニガナ

葉、茎をおひたし、または油妙めにして食べることができるようです4)。

生薬としてのニガナ

黄瓜菜(オウカサイ)として知られ、葉と茎は健胃に煎用(5)。

生の葉と茎の汁は蛇にかまれたとき塗る。耳だれにも効く(5)。

東洋医学の薬草としてニガナ植物は、消化不良、肺炎、肝臓炎、打撲傷、がん、糖尿病、腎不全、精神的ストレスに対して用いられてきたそうです(2)。

参考文献

- 高橋修, 藤井伸二(監修). 色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑. ナツメ社 2014.

- 田中啓介. ニガナ(Ixeridium dentatum)種内の遺伝的多様性に関する分子遺伝学的研究. 長岡技術科学大学 2014.

- Nishioka T. Phylogenetic study in the Ixeris dentata group, II. General aspect of the Ixeris dentata group. J Jpn Bot 1963 18:199-223.

- 越尾淑子. 野草の食べ方. 東京家政大学博物館紀要 2000 5:95-110.

- 越尾淑子, 原田真知子. 東京家政大学構内の役に立つ野草. 東京家政大学研究紀要 1997 37(2):43-49.