スーパーのお菓子コーナーなどで買える「実験カラフルグミ」。

我が家で最初に購入した「実験カラフルグミ」は小学1年生の娘がつくって食べましたが、私へのお裾分けは皆無でした。

商品のパッケージには「色に合わせて味も変わる!?」と書いてあり、味が気になって大人の私もその後1つ買って娘に内緒でつくって食べてみました。

まぜて色が変わるお菓子は他にもありますが、このお菓子は色や味がpHの変化(酸性~アルカリ性)と関連付けてあり、楽しくつくって、食べて、学習もできる優れもの。

手軽に実験気分も味わえて、小学生だけでなく大人も楽しめます。

せっかくなので、「実験カラフルグミ」をライフサイエンス系博士の父親がレビューします。

目次

「実験カラフルグミ」

「実験カラフルグミ」は明治チューインガム株式会社から発売されている手づくり菓子シリーズの1つです。

スーパーのお菓子コーナーなどで購入できます。

カラフルなグミを自分で作ることでき、グミの色や味はpHと関連しているので酸性、中性、アルカリ性を体験しながら学ぶことができます。

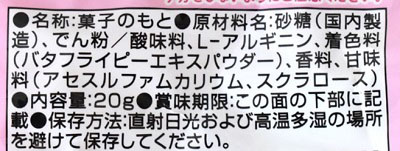

「実験カラフルグミ」の原材料

「実験カラフルグミ」の原材料には、砂糖(国内製造)、でん粉/酸味料、L-アルギニン、着色料(バタフライピーエキスパウダー)、香料、甘味料(アセスルファムカルウム、スクラロース)が使用されています。

コメント

人工甘味料(アセスルファムカルウム、スクラロース)は、腸内フローラ(腸内細菌叢)に影響を与える可能性があるので、個人的には人工甘味料の使用は残念に感じました。

(これに関しては人によって様々な意見があり、あくまでも個人的な感想です)

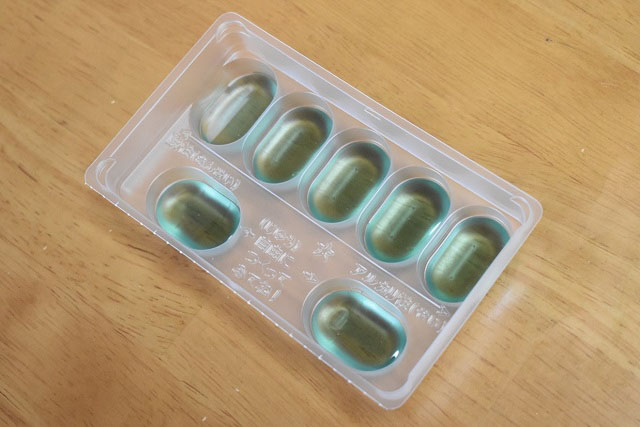

「実験カラフルグミ」にはいっているもの

・トレー 1個

・スプーン 1個

・アルカリ性のもと 1袋

・酸性のもと 1袋

・グミのもと 1袋

「実験カラフルグミ」をつくるために必要なもの

・水(水道水か硬度の低い水) 25 ml

「実験カラフルグミ」をつくるためにあると便利なもの

・つまようじ(スプーンで粉をはかるときのすりきりに使用)

・コップ(一度コップに水を準備して、コップからトレーに水を注ぐと操作が簡単になります)

・小さめのお皿やお椀などの容器(合計で2つ;酸性のもと、グミのもとを容器に移すと操作が簡単になります)

・清潔なティッシュペーパー(スプーンの水気を除くのにあると役立ちます)

「実験カラフルグミ」をつくる

「実験カラフルグミ」の袋の裏側に作り方がのっているので、それに従ってつくっていきます。

(科学実験のつもりでグミをつくると気分が盛り上がり、より楽しめますよ)

①アルカリ性のもとを溶解させる

付属のトレーをミシン目にそって手で切り分け、長細いトレーに約25 mlの水をいれます。

(トレーには目印の線があり、そこまで水を注ぐと約25 mlになります)

水にアルカリ性のもとを全量入れ、スプーンでゆっくり撹拌して溶解させます。

(スプーンを使用したら洗って、清潔なティッシュペーパーなどで拭いて水気をきっておきます)

コメント

アルカリ性のもとを溶かした液は緑色になりマスカットの甘い香りがします。

パッケージのpH値色見本と比べると、緑色はpH 12のアルカリ性になります。

味見した結果、アルカリ性のもとを溶かした液は甘い水といった感じでした。

もちろん酸味は感じられませんでしたよ。

②アルカリ性のもとを溶かした液をグミの型にいれる

トレーのグミの型にアルカリ性のもとを溶かした液をいれます。

③酸性のもとをグミの型に入れる

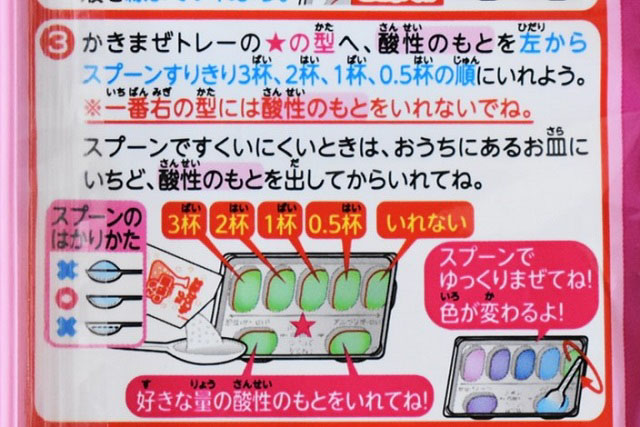

トレーのグミの型に、酸性のもとを左から付属のスプーンすりきり3杯、2杯、1杯、0.5杯の順に入れます。

いちばん右側のグミの型には酸性のもとをいれません。

スプーンでゆっくりまぜると液の色が変わります。

(トレーの下のほうにある2つのグミの型は好みの量の酸性のもとをいれ、自由につくります)

コメント

酸性のもとの粉をすこし味見してみました。

ピーチの風味があり、甘くてすこし酸味がありました。

私は粉をすこし味見しましたが、粉のままで食べないようにしてくださいね。

パッケージにも注意書きがあります。

アドバイス

小さいお椀などの容器に酸性のもとを移すと操作が簡単になります。

つまようじをスプーンで粉をはかるときのすりきりに使うといいですよ。

実験のスキルアップ!

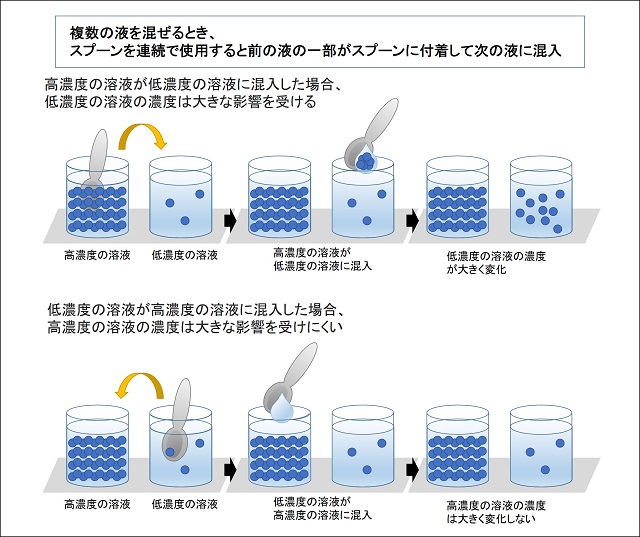

複数の液を混ぜるとき、スプーンを連続で使用すると前の液の一部がスプーンに付着して次の液に混入(コンタミネーション)します。

高濃度の溶液が低濃度の溶液に混入すると、低濃度の溶液の濃度は大きな影響を受けます。

一方、低濃度の溶液が高濃度の溶液に混入した場合は、高濃度の溶液の濃度は大きな影響をうけません。

混入による濃度の変化を最小限に抑えるためには、スプーンで混ぜるときに右端から2番目のグミの型を最初に混ぜ、左隣へ順にグミの型を混ぜることをおすすめします。

もし、混入を無くしたいときは、スプーンを連続で使用せずに、グミの型ごとにきれいにしたスプーンを使うことになります。

④グミのもとをグミの型に入れる

それぞれのグミの型に、グミのもとを付属のスプーンですりきり2杯ずつ入れます。

スプーンでゆっくりまぜて完成です。

ただし、グミのもとを均一に混ぜるのは困難でした。

(グミの中で、グミのもとが濃い部分と、薄い部分ができました)

コメント

グミのもとも味見してみました。

グミのもとには甘みはなく、口の中に入れると水分を得てゲル化し、粘つく感じがしました。

残念ながら、グミのもとのみを食べた場合はおいしくありません。

(私は少し味見してしまいましたが、粉のままで食べないようにしてくださいね)

グミの色と味を調べる

完成したグミは赤紫色~緑色でカラフルです!

パッケージにpH値色見本がついているので、色を比べておおよそのpHの値を知ることができます。

私がつくったグミは、左からpH 3(赤紫色)、pH 4(紫色)、pH 7(青色)、pH 9(水色), pH 12(緑色)といったところでしょうか。

pH 12(緑色)のグミから食べてみました。

グミのもとが多かった部分(中心部)は歯ごたえのあるグミの食感があり、グミのもとが少なかった部分(周辺部分)はスライム状でした。

pH 12(緑色)のグミは、甘みはすこしありますが酸味はありません。

pHの低いグミでは酸味と甘み(酸性のもと由来)が加わり、私はpH 3(赤紫色)のグミが一番好みでした。

pHと味の関係も理解できていいですね。

子供もこの体験によって酸っぱい味が酸性(低いpHの値)と関連することを理解することができます。

一方で、アルカリ性は味として感じることができないこともわかります。

また、子供によっては水溶液の性質を酸性、中性、アルカリ性の3つのグループに分けてとらえていて、pHが連続的に変化すること理解できていないこともあるようです(参考文献1)。

そういう子供の場合は、「実験カラフルグミ」でpHが連続的に変化することを理解できるかもしれません。

pHで色が変わる秘密

「実験カラフルグミ」のpHで色が変わる秘密は、グミに含まれるアントシアニン(色素)の色がpHの値によって変わることにあります。

アントシアニンは、pHの変化によって少しずつ分子構造が変わる性質を有しています(参考文献1)。

アントシアニンの分子構造が変わると、分子が吸収する光の波長が変わり、私たちの目に見える色が変化します。

アントシアニンは花や果実などに広く分布する色素で、「実験カラフルグミ」のアントシアニンは、東南アジア原産のマメ科植物であるバタフライピー(和名:チョウマメ)の鮮やかな青紫色の花に由来しています。

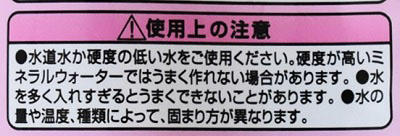

アントシアニンの色はpH以外にも金属イオンの影響を受けます(参考文献1)。

そのため、パッケージの使用上の注意には「硬度が高いミネラルウォーターではうまく作れない場合があります。」と記載されていると推測されます。

pHで色が変わる現象は名探偵コナンにも登場

pHで色が変わるバタフライピーは名探偵コナンのトリックにも登場したそうです。

これにちなんだトリックティーも販売されています。

お茶で色の変化を楽しむのもよさそうです。

まとめ

明治チューインガム(株)から発売されている「実験カラフルグミ」をレビューしました。

「実験カラフルグミ」は、色や味がpHの変化(酸性~アルカリ性)と関連付けてあり、楽しくつくって、食べて、学習もできます。

小学生だけでなく大人にもおすすめのお菓子です。

お店などで見かけたら、ぜひカラフルグミの実験にチャレンジしてみてください。

参考文献

- 重松聖二. 植物色素のpHによる色の変化. 愛媛県総合教育センター研究紀要 2006 73:39-42.

<おすすめ記事>