細菌とは何でしょうか?

細菌は細胞のサイズが小さいため微生物に含まれますが、カビ、酵母、古細菌、ウイルスとは異なる生物です。

細菌は原核生物(核膜をもたない細胞からなる生物)の一群で、単細胞生物です。

学術的には真正細菌やバクテリアと呼ばれます。

細菌の細胞は1~数 μm程度のサイズで、細胞を肉眼で見ることはできないくらい小さいです。

ただし、寒天培地の上で細菌が密集して数がたくさん増えた場合は、その塊はコロニーと呼ばれ肉眼で見ることができます。

一般的に良く知られている細菌としては、大腸菌、納豆菌、乳酸菌、ビフィズス菌などが挙げられます。

細菌は自然環境中に広く存在し、私たちの生活空間、発酵食品、私たちの腸(腸内細菌)など様々なところに存在しています。

一部の細菌は感染症に関係し制御が必要ですが、多くの細菌は人間に対して無害です。

ここでは、知っているようで知らない細菌の基礎知識について、ライフサイエンス系博士(本ブログの管理人)が解説します。

目次

細菌は微生物

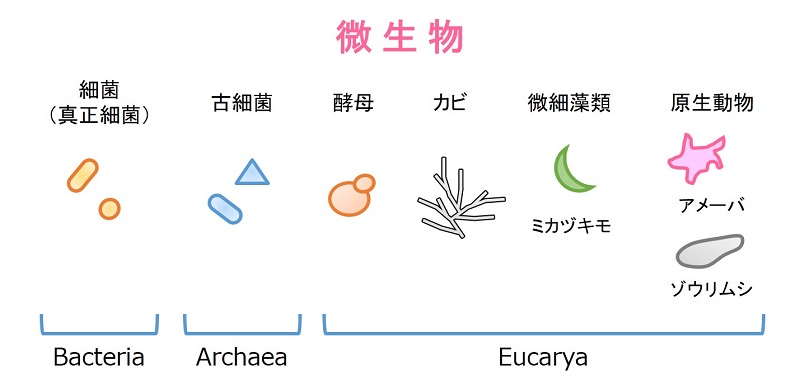

微生物とは肉眼では見えないほど小さな生物の総称です。

細菌も肉眼では見えない小さな生物であるため微生物です。

微生物には細菌のほかに、ゾウリムシやアメーバなどの原生動物、微細藻類、酵母、カビ、古細菌などが含まれます。

しかし、細菌はゾウリムシやアメーバなどの原生動物、微細藻類、酵母、カビ、古細菌とは異なる生物です。

もちろん細菌はウイルスとも異なります。

細菌は分類学上でBacteriaドメインに属する生物

現在、生物の分類では生物を3つのドメインに分類することが主流です。

全生物は、Eucarya(ユーカリア/真核生物)ドメイン、Archaea(アーキア/古細菌)ドメイン、Bacteria(バクテリア/細菌)ドメインのいずれかに分類されます。

分類学上でBacteriaドメインに属する生物はすべて細菌です。

細菌は学術的には真正細菌、バクテリアとも呼ばれます。

ちなみに、私たち人間や動物、植物、ゾウリムシやアメーバなどの原生動物、微細藻類、酵母、カビなどはEucaryaドメインに分類されます。

細菌は原核生物

細胞の特徴に着目すると、細菌は原核生物(核膜をもたない細胞からなる生物)となります。

DNAは細胞質中に存在します。

単細胞生物で細胞分裂して増殖します。

細菌(Bacteriaドメインの生物)以外にも、古細菌(Archaeaドメインの生物)も原核生物です。

一方、Eucaryaドメインに分類される生物(人間や動物、植物、ゾウリムシやアメーバなどの原生動物、微細藻類、酵母、カビなど)は真核生物(核膜に包まれた核をもつ細胞からなる生物)となり、細胞の特徴が大きく異なります。

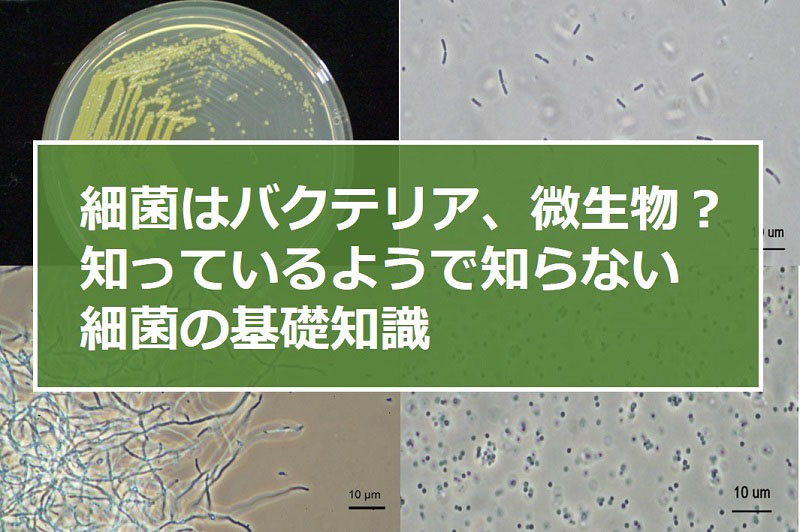

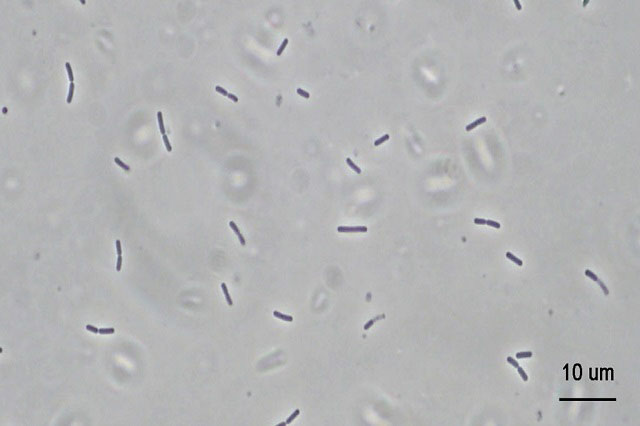

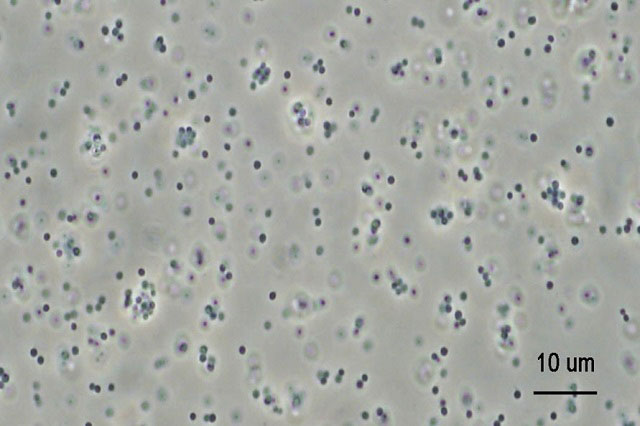

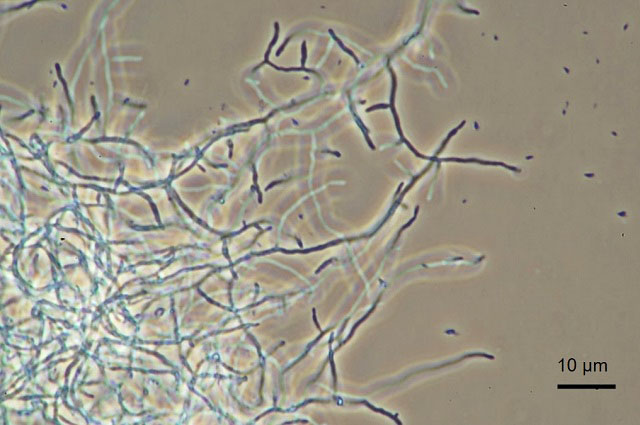

細菌の大きさと形

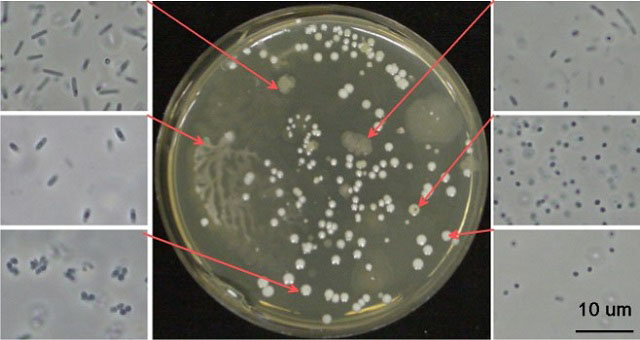

細菌の細胞は1~数μm程度のサイズで、細胞を肉眼で見ることはできないくらい小さいです(顕微鏡なら細胞の観察が可能)。

ただし、寒天培地の上で細菌が密集して数がたくさん増えた場合は、その塊はコロニーと呼ばれ肉眼で見ることができます。

細菌の細胞の形は、主に球状(球菌と呼びます)、細長い形状(桿菌)、放射状に伸びた繊維状(放線菌)です。

細菌の細胞の形状は似ているので、細胞の形状で細菌を特定(同定)することは困難です。

細菌を同定する場合は、遺伝子情報(16S rRNA遺伝子配列など)を利用します。

細菌の細胞の特徴

べん毛

細菌の細胞は運動性のものと非運動性のものがあります。

運動性の細菌の細胞にはべん毛が存在することが多く、べん毛を動かして移動します。

線毛

細菌によってはべん毛より短くまっすぐな線毛(繊維状構造体)を細胞表面に持ちます。

線毛には宿主細胞や人工物の表面などに接着するための付着線毛と遺伝物質DNAを移送する中空の性線毛(接合線毛)とがあります。

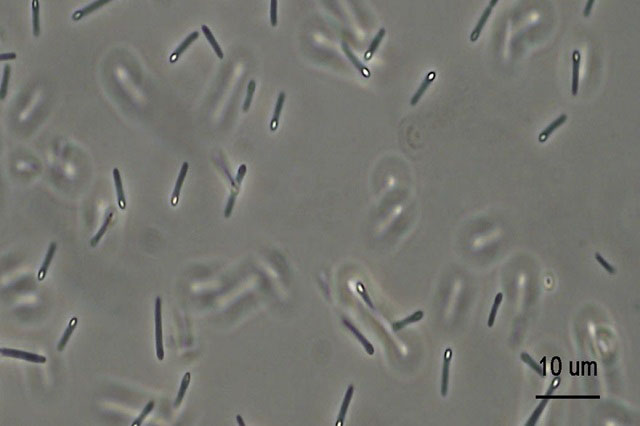

芽胞

一部の細菌は芽胞(内生胞子)という構造体を細胞内につくります。

芽胞は厳しい環境下で長期間休眠するためにつくられ、熱や乾燥、放射線、消毒薬などの化学物質など種々の物理化学的因子に耐性を持ちます。

マメ知識

納豆菌は芽胞をつくる細菌です。

納豆づくりには、100℃で煮沸しても芽胞が生き残る性質が利用されます。

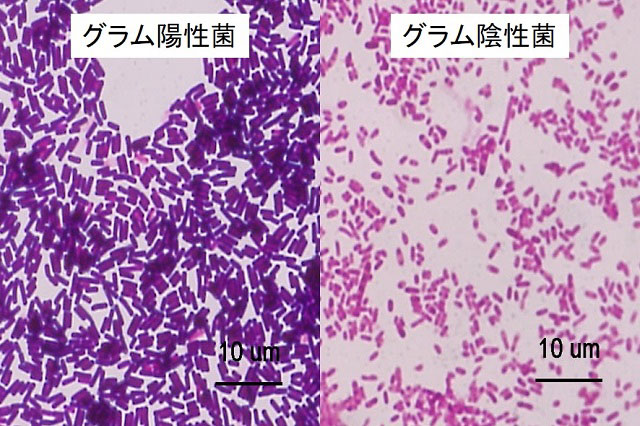

グラム染色性

細菌はグラム染色(実験的手法)による細胞の染まり方の違いによって、グラム陽性菌とグラム陰性菌に大きく分けられます。

このグラム染色性は、細菌の細胞膜と細胞壁の構造を表します。

グラム陽性菌は、細胞膜の外側に厚い細胞壁(ペプチドグリカン層)をもっています(細胞膜が1層)。

このような細胞構造である(ペプチドグリカン層が厚い)場合は、グラム染色で紫色に染まります。

グラム陽性の代表的な細菌は枯草菌や納豆菌が挙げられます。

一方、グラム陰性菌は細胞膜が内膜と外膜の2層が存在します。

グラム陰性菌では、内膜と外膜の間に薄いペプチドグリカン層が存在しますが、グラム染色ではほとんど染まりません。

グラム陰性菌の代表的な細菌は大腸菌が挙げられます。

細菌の分類

個々の細菌を区別して理解するためには細菌を分類により整理することが重要です。

分類に基づいて学名を付けることで、学名から細菌の性質を理解しやすくなります。

細菌の分類は、ドメイン(Domain)、門(Phylum)、綱(Class)、目(Order)、科(Family)、属(Genus)、種(Species)と細分されています。

この中で、最小単位は種であり、種の集合が属、属の集合が科、科の集合が目、目の集合が綱、綱の集合が門、門の集合がドメインとなります。

細菌によっては種(Species)より細分された亜種(Subspecies)が存在する場合もあります。

細菌の分類は研究結果を基に変更される場合があります。これを再分類といいます。再分類があれば、新たな分類に即した学名に変更されます。

細菌の名前

細菌の学名は属と種形容語の組み合わせでできています。

そのため学名を見れば、細菌がどの属(Genus)に属しているかわかります。

学名の属の部分の最初の文字のみ大文字で書き、スペースをあけて種形容語を小文字で書きます。

学名はラテン語として扱われ、ラテン語であることを示す斜体で表記します。

学名の属の部分は最初の大文字と省略を示すドット「.」で、省略して表記する場合があります。

(例)Escherichia coli ⇒ E. coli 和名:大腸菌

Escherichiaは大腸菌を分離したオーストリアの学者T. Escherichに由来し、

coliはcolon(大腸)に由来(参考文献1)。

細菌の学名には由来があり、学名を付けた人の思い入れが反映されています。

ラテン語を正しく発音するのは困難なので、学名は深く考えずにそれらしく発音すればよいと思います。

日本で昔から知られている細菌に関しては日本独自の和名があります。例えば、大腸菌、納豆菌、枯草菌、緑膿菌、黄色ブドウ球菌などが挙げられます。

亜種の分類がある場合は種名に続けて、亜種であることを示す「subsp.」を記載し、亜種名を記載します。

(例)Bifidobacterium animalis subsp. lactis

細菌によっては再分類により新しい学名と古い学名を有する場合があります。学術的には新しい学名を使用すべきですが、新しい学名の認知度が高まらず古い学名で呼ばれてしまうこともあります。

細菌の学名を調べたい場合は以下のサイトが利用できます。

LPSN – List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (https://lpsn.dsmz.de/)

人間ひとりひとりに個別の名前があるように、個々の細菌は株(Strain)として区別され株名がつけられます。株名に関しては、その細菌を発見した人などが好みの名前を付ける場合が多いです。株名は学名に続けて記載します。株名は学名ではないのでラテン語ではありません。そのため株名は斜体で表記しません。また、株によっては別名を持つ場合があります(微生物保存機関に合づけると保存機関で管理するための別名がつけられます)。

余談ですが、人間ひとりひとりに違いがあるように、細菌の場合も同じ種であっても株によって性質が異なる場合があります。

(例)Lactobacillus gasseri 63 AM of Gasser

63 AM of Gasserが株名です。

AM of Gasserには別名としてCCUG 31451、またはLMG 9203、CIP 102991、JCM 1131、DSM 20243、NRRL B-14168、NRRL B-4240、ATCC 33323という複数の株名があります。これらは微生物保存機関での別名で、複数あるのは微生物保存機関ごとに株名が異なるためです。

つまり、Lactobacillus gasseri 63 AM of GasserとLactobacillus gasseri CCUG 31451は同一の細菌ということになります。

酸素がなくても生存できる細菌がいる

人間は酸素のない環境では生きていけませんが、細菌の中には嫌気呼吸や発酵を行い酸素がない環境下でも生存できるものが存在します。

酸素を必要とする呼吸を好気呼吸と呼び、酸素を必要としない呼吸を嫌気呼吸と呼びます。

細菌の嫌気呼吸では、酸素の代わりに硝酸塩、硫酸塩、CO2などが用いられます。

また、発酵も酸素が存在しない環境下での細菌の生存を可能にします。

細菌は自然界に広く存在し身近にもたくさんいる

細菌は自然環境中に広く存在し、私たちの生活空間、発酵食品、私たちの腸(腸内細菌)など様々なところに存在しています。

自然界に存在する細菌は、すべての生命体の必須要素である炭素、窒素、硫黄、リンなどの地球化学的循環にかかわっています。

乳酸菌などの細菌は漬物やヨーグルトなどの発酵食品の製造にも重要です。

私たちの腸内や口腔、皮膚表面などにも多様な細菌が存在し、健康と密接な関係があります。

細菌はバイオテクノロジーにも利用され、酢酸などの化学製品の製造や医薬品の製造などにも貢献しています。

私たちは細菌と地球上で共存しているといえます。

有害な細菌は一部だけ

多くの細菌は無害ですが、一部の細菌は感染症に関係します。

また、トイレのアンモニア臭や衣類の不快臭など、身近な不快なニオイの発生に一部の細菌が関係しています。

このような一部の有害な細菌に対しては制御が必要になります。

まとめ

知っているようで知らない細菌について簡単ですが解説しました。

ここで紹介したことは細菌に関することのごく一部なので、もし細菌についてさらに知りたい場合は専門書や学術論文を読んでみてください。

<おすすめの微生物学の専門書(入門用)>

学術論文を探される場合は、関連記事「博士が教える参考文献(学術論文)の探し方!小学生・中学生の自由研究」が参考になるかもしれません。よかったら読んでみてください。

「細菌に興味があるけど専門書や学術論文はちょっと・・」という場合は、「もやしもん」や「はたらく細胞」シリーズのマンガやアニメを見てみるといいかもしれません。

マンガやアニメのほうが意外と細菌についての理解が深まるかもしれません。

「もやしもん」には細菌をはじめとした微生物がかわいい姿で登場し、お話を楽しむうちに細菌についての知識が付きます。

「はたらく細胞」のシリーズでは、擬人化された細菌や、モンスターや怪人として描かれた細菌が物語に登場します。細菌だけでなく免疫などに関する知識が付きます。

「もやしもん」と「はたらく細胞」シリーズのマンガはレンタル(DMMコミックレンタル)でも読むことができます。

参考文献

- 森浩二, 中川恭好. 微生物名ってどうやって決まるの? 生物工学 2011 89(6):336-339.

【以下は本記事の作成の際に参考にした参考文献】 - 坂本順司. 微生物学-地球と健康を守る-. 裳華房 2008.

- Nicklin J et al. (訳:高木正道ら). キーノートシリーズ 微生物学キーノート. シュプリンガー・フェアラーク東京 2001.

<おすすめ記事>