親としては子供の夏休みの自由研究はテーマを何にするかが悩みどころです。

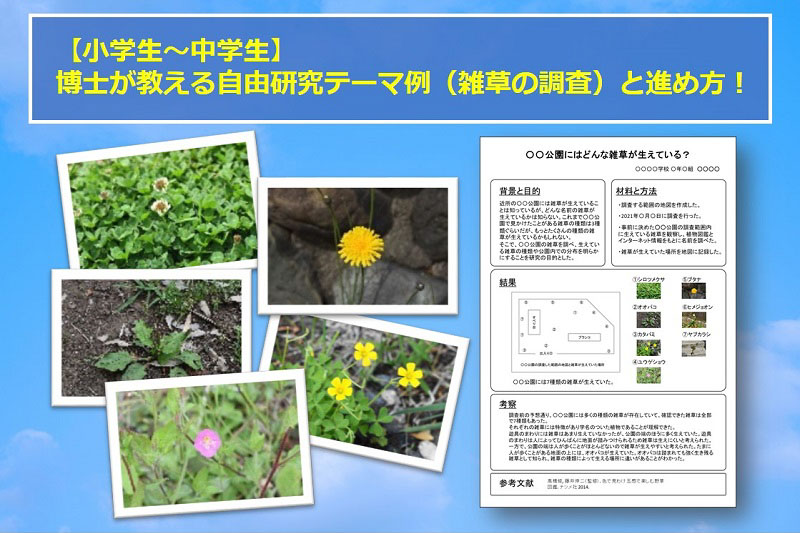

そこで、ライフサイエンス系博士(本ブログの管理人)が、身近な雑草について調査する自由研究の具体的なテーマ例を詳しく紹介します。

雑草は地域によって生えているものが異なるので、オリジナル性の高い自由研究となります。

雑草の名前を調べる程度の内容にすれば、小学校低学年でも実施できると思います。

一方、小学校高学年や中学生の場合は、雑草に関する情報量(外来種や雑種の特徴など)を増やし、考察を充実させることでレベルの高い自由研究に仕上げることができます。

また、雑草の調査を毎年の自由研究で継続して行うことで、長期にわたる変化を考察できるようになります(毎年の自由研究テーマの設定に悩まなくて済みます)。

もし、子供にこの自由研究テーマ例を紹介してやる気になった場合は、子供一人ですべて行うのは困難なので、子供の自由研究を指導して最後までやり遂げられるよう導いてあげてくださいね。

目次

雑草について調査する自由研究の概略

公園などの雑草が生えていそうな場所を選び、調査する範囲を決めて地図を作成します。

調査する範囲内に生えている雑草の種類を調べ、地図に生えていた場所を記入して調査を行います。

結果をもとに考察し、結果をポスターまたはレポートにまとめます。

雑草について調査する自由研究の特徴

・雑草は身近な存在なので子供が取り組みやすい

・雑草は調べてみると多くの発見がある

・雑草は地域によって生えているものが異なるので結果にオリジナル性がある

・考察の仕方によって、研究のレベルは簡単なものから高度なものに変化する

・自由研究として毎年継続して行うことで、長期にわたる変化を考察できる(雑草の分布の変化、新たな種類の雑草の発生など)(研究に継続性がある)

・特定の雑草に興味を持った場合は、来年度の自由研究はそれについて研究できる(研究に発展性がある)

雑草について調査する自由研究のテーマ例

雑草について調査する自由研究のテーマ例について具体的に紹介します。

自由研究の流れとしては以下になります。

①研究計画を立てる

②調査を実施する

③結果の整理と考察をする

④自由研究をポスターまたはレポートにまとめる

①研究計画を立てる

まずは子供と一緒に研究計画を立てます。

研究計画を立てると必要なものや調査方法がわかり、自由研究がスムーズに進みます。

子供も自由研究テーマの内容を理解できます。

研究計画は、ポスターまたはレポートをまとめる際に「研究の背景」を書く時にも役立ちます。

研究計画の内容

・既知情報の整理

・仮説の立案

・目的の設定

・調査の計画

【既知情報の整理】

子供がすでに知っていることを最初に整理します。

以下のような自由研究に関連する情報を紙やパソコンなどに一度書き出して整理すると、どんな自由研究(調査)を行えばよいかわかってきます。

1. 近所の公園など雑草が生えている場所の情報(調べる場所の候補になる)

2. 1の場所に生えている雑草について子供が知っている情報(雑草の名前、生えている雑草の種類の数、季節と雑草の関係、花を咲かす雑草、外来種と在来種、特定外来生物など)

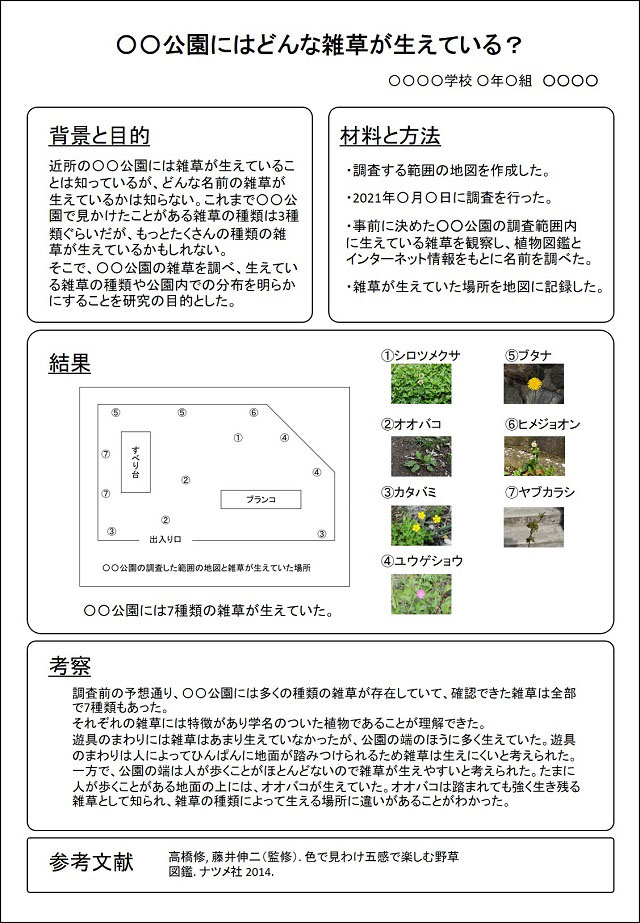

既知情報を整理して簡潔にまとめた例

近所の〇〇公園には雑草が生えていることは知っているが、どんな名前の雑草が生えているかは知らない。

見かけたことがある雑草の種類は3種類ぐらい。

【仮説の立案】

既知情報から仮説を立てます(どんな結果になるか予想する)。

例

これまで〇〇公園で見かけたことがある雑草の種類は3種類ぐらいだが、もっとたくさんの種類の雑草が生えているかもしれない。

【目的の設定】

研究の目的(何を明らかにするか)を決めます。

例

〇〇公園の雑草を調べ、生えている雑草の種類や公園内での分布を明らかにする。

【調査の計画】

研究の目的を達成するためにどんな調査をするか計画します。

・調査する範囲を決める

Googleマップなどの地図を利用して調査する範囲を決めます。

広く設定すると調査が大変なので、その辺も考えて範囲を決定してください。

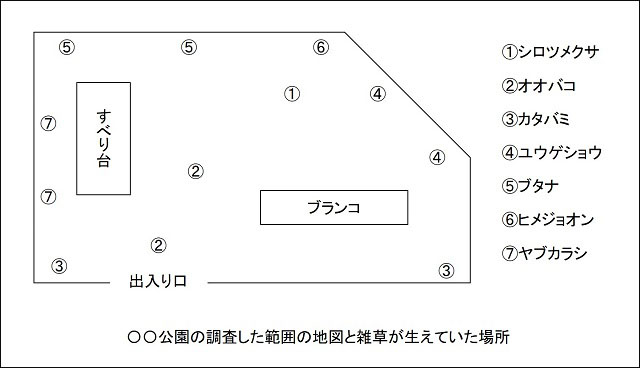

・調査する範囲の地図をつくる

Googleマップなどを印刷した地図、または手書きで書いた公園の地図をつくります。

調査の際は、この地図に雑草の位置を記録します。

・調査に必要なものを準備する

調査に必要なものを準備します。

- 雑草の様子を記録するためのカメラ(デジタルカメラ・スマホなど)

- 雑草の名前を調べるための植物図鑑(スマホを使ってインターネットでしらべてもOK)

- 虫刺され対策用の服装と虫除けスプレー

- 熱中症対策グッズ(帽子、日焼け止め、飲み物)

- ノートやメモ帳、地図用のクリップボード、筆記用具

- 観察用のルーペ(4~10倍)(無くてもOK)

- 観察用のミラー(違った角度から観察できる)(無くてもOK)

植物図鑑の例

私が持っている植物図鑑を例として挙げておきます。

色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑

花が咲いている雑草を調べるのに適しています。

543種が掲載されていますが載っていない雑草もあります。

携帯性に優れ、内容がわかりやすいので、雑草が載った図鑑選びに迷うのであればこの本をおすすめします。

・調査する日を決める

事前に調査する日を決めると実行に移しやすくなります。

調査中は虫除けスプレーを使って虫刺されを防いでください。虫よけスプレーの関連記事「小学生の外出先に応じて虫除けスプレーを使い分けていますか?」もよかったら読んでみてくださいね。

②調査を実施する

研究計画を立てた後は実際に調査を行います。

公園などによっては雑草を抜くことに許可が必要な場合があります。

また、有毒植物の可能性もあります。

基本的には雑草を抜いたり傷つけたりせずに、写真と様子を記したメモで記録しましょう。

雑草の名前がわかったら、あらかじめ作成しておいた地図(調査する範囲の地図)に雑草があった場所を記録しましょう。

同じ種類の雑草が調査する範囲内の違う場所にも生えていたら、そのことも地図に記録してください。

雑草によっては名前がわからないことがあります。

名前がわからないものは「名前不明1」、「名前不明2」などの仮の名前をつけましょう。

名前不明のままでいいので、とりあえず写真と様子を記したメモで記録し、地図に場所を記録してください。

③結果の整理と考察をする

調査の後は自宅に戻り、調査結果を整理して結果からわかることついて考えます。

子供一人では結果の整理や考察は難しいかもしれません。

問いかけなどを行い、対話しながら考えるヒントを与えて導いてください。

考察した内容はメモしておくと、自由研究でまとめるときに役立ちます。

【調査結果の整理】

・調査した範囲に存在した雑草の種類の総数を数える

雑草の写真と様子を記したメモをもとに植物図鑑やインターネットを利用して、各雑草の名前や特徴などについて確認しましょう。

名前がわからないものは仮の名前のままでOKです。

調査した範囲に存在した雑草の種類の総数を数えておきましょう。

(高学年や中学生の場合は、分類ごとの数(例えばイネ科に属する雑草が〇〇種など)や在来種・外来種の数など、条件を設定して数えてみるのもよいかもしれません)

・調査した範囲で雑草が存在した場所

調査で記録した地図をそのまま結果として用いてもいいですが、可能であれば新しい地図にきれいに書き写して整理しましょう。

【考察】

調査結果から分かったことや考えられることを整理します。

例えば以下のようなことについて考察します(例にこだわらずに自由に考察してください)。

・仮説(予想)や目的に対して結果はどうだったか考察する

例、仮説と目的が以下の場合の考察

<仮説>

これまで〇〇公園で見かけたことがある雑草の種類は3種類ぐらいだが、もっとたくさんの種類の雑草が生えているかもしれない。

<目的>

〇〇公園の雑草を調べ、生えている雑草の種類や公園内での分布を明らかにする。

<考察>

調査前の予想通り、〇〇公園には多くの種類の雑草が存在していて、確認できた雑草は全部で〇〇種類もあった。それぞれの雑草には特徴があり学名のついた植物であることが理解できた。

遊具のまわりには雑草はあまり生えていなかったが、公園の端のほうに多く生えていた。遊具のまわりは人によってひんぱんに地面が踏みつけられるため雑草は生えにくいと考えられた。一方で、公園の端は人が歩くことがほとんどないので雑草が生えやすいと考えられた。たまに人が歩くことがある地面の上には、オオバコが生えていた。オオバコは踏まれても強く生き残る雑草として知られ、雑草の種類によって生える場所に違いがあることがわかった。

・名前がわからなかった雑草について考察する

雑草の中には名前を特定することが難しいものが存在します。

調べてもわからなかった場合は正直にそのことを報告します。

せっかくなので名前がわからなかった理由も考察しておきましょう。

名前がわからなかった雑草について調べることを来年の自由研究のテーマにしてもいいかもしれません。

・雑草の由来について考察する

雑草の名前(和名、学名)がわかれば、植物図鑑やインターネットでその雑草について詳しく調べることができます。

雑草が在来種と外来種のどちらなのか調べてみましょう。

そして、調査した場所での在来種と外来種の数を明らかにし、それについて考察してみましょう。

雑草がどのようにして調査した場所にやってきたのかを考察してみるのも面白いと思います。

また、外来種の中にはオオキンケイギクなどの特定外来生物に指定されているものがあります。

そのような特定外来生物に該当する雑草が調査した場所に存在していないか確認し、特定外来生物についても考察してみましょう。

特定外来生物のリストは環境省のWebページ(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html)で確認できます。

・調査を行って発生した新たな疑問

調査を行って考察すると新たな疑問が出てくる場合があります。

簡単なものは追加で調査するといいと思います。

また、新たな疑問は自由研究の発展性に関連しています。

来年も自由研究する予定がある場合は、新たな疑問を来年の自由研究テーマにするといいかもしれません。

関連記事「博士が教える参考文献(学術論文)の探し方!小学生・中学生の自由研究」で参考文献(学術論文)の探し方を紹介しています。よかったら読んでみてください。

④自由研究をポスターまたはレポートにまとめる

自由研究はポスターまたはレポートにまとめます。

ポスターとレポートのどちらのスタイルが合っているか選んで自由研究をまとめてください。

ポスターは発表に適している

ポスターの場合は、模造紙や画用紙などの大きな紙に研究内容をまとめます。

多くの人に内容を伝えやすく、発表に適しています。

ただし、ポスターのデザインを考える必要があり、書くことができる情報量に制限があります。

また、サイズが大きくなるので保管や持ち運びが大変になります。

レポートは報告に適している

レポートの場合は、A4サイズの用紙やノートなどに研究内容をまとめます。

自由研究の内容を詳細に書くことができて、研究論文に近いものになります。

じっくり読んでもらうことができます。

サイズが小さいので保管や持ち運びが容易です。

ただし、字が小さくなるので発表には向きません。

ポスターのまとめ方

模造紙や大きな画用紙を土台の紙として使い、文章を書いた別の紙を貼りつけると比較的楽に作成できます。

模造紙や大きな画用紙に直接文字などを書く場合は、失敗すると修正するのが大変なので、鉛筆で下書きを行い、全体が完成してから黒のペンで字を書いたほうが良いです。

ポスターには以下の情報を書きます。

・研究タイトル

研究タイトル(表題)は、研究の顔のようなもので、見る人の第一印象となります。

すてきな研究タイトルをつけてくださいね。

研究のおもな内容がわかるように研究のキーワードをいれて、文が長くならないようにしましょう。

・著者情報

研究を行った人(子供)の名前と所属(学校名と学年と組)を書きましょう。

・背景と目的

調査をする前に立てた「①研究計画を立てる」の内容(【既知情報の整理】、【仮説の立案】、【目的の設定】)を整理すれば、背景と目的が書けると思います。

研究の背景として、なぜ研究を行ったのか(研究のきっかけや動機)を説明します。

他の人が研究内容を理解できるように、研究内容に関連する一般的に知られていること(既知情報)を整理して、簡潔に書きましょう。

既知情報から仮説を立てる(どんな結果になるか予想する)ことができる場合は、その仮説を記載します。

研究から何を明らかにするかを伝えるため、研究の目的を書きます。

・材料と方法

「①研究計画を立てる」の【調査の計画】の部分と「②調査を実施する」で行ったことを整理して書きます。

・結果

「③結果の整理と考察をする」の【調査結果の整理】の部分を書きます。

結果は事実に忠実に書きましょう。

図(写真、グラフなど)と表を効果的に使って、結果をわかりやすく説明しましょう。

・考察

「③結果の整理と考察をする」の【考察】で考えたことを整理して書きます。

考察の中では、結論として研究の結果から導き出されることも書きましょう。

目的と対応させると結論を書きやすいかもしれません。

研究に発展性がある場合は、将来的な展望も書いておきます。

・謝辞

もし研究を行う上で重要な支援(専門家からのアドバイスや材料の提供など)をうけた場合は、謝辞の項目で明記します。

特に記載する内容がない場合は、謝辞の項目は省略します。

・参考文献

雑草名を調べたり文章を書くために参考にしたりした文献、書籍、Webサイトなどをまとめてリストとして記述します。

ポスターはスペースに限りがあるので、重要な参考文献のみ記述しましょう。

雑草の名前を調べるために植物図鑑を利用した場合はここに書いておきましょう。

例

高橋修, 藤井伸二(監修). 色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑. ナツメ社 2014.

レポートの書き方

レポートの書き方は関連記事「博士が教える!小学校高学年・中学生の科学的な自由研究レポートの書き方」で紹介しています。

ポスターのまとめ方で紹介した内容を参考に、詳しく書いてください。

まとめ

雑草について調査する自由研究のテーマ例を詳しく紹介しました。

この自由研究のテーマは、研究の仕方によって小学校低学年から中学生まで対応できます。

もし、子供がこの自由研究のテーマに興味がある場合は、ここに書いてあることをベースに工夫して、子供を指導して最後までやり遂げられるよう導いてあげてくださいね。

<おすすめ記事>

スポンサーリンク

初回限定キャンペーン中!