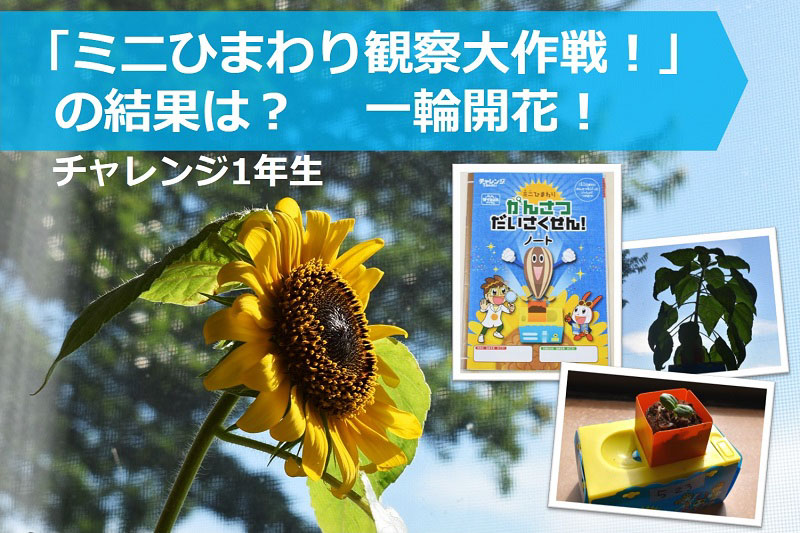

進研ゼミ 小学講座のチャレンジ1ねんせい 6月号にはミニひまわり かんさつセットがついてきます。

我が家では、かんさつセットに一緒についてきた「ねっこかんさつジェル」は失敗してカビが生えてしまいました。

でも、ミニひまわりは一輪だけですが何とか花を咲かせることができました。

チャレンジ1ねんせいの良いところは、ただ勉強するだけでなく、こういう植物を育てる体験が教材としてあることですよね。

成功・失敗に関係なく親子で学ぶことがあり、思い出になります。

ミニひまわりが咲くまでの我が家の経過を紹介します。

何かの参考になると幸いです。

目次

チャレンジ1ねんせい6月号が5月21日に届く

チャレンジ1ねんせい6月号が2021年5月21日に我が家に届きました。

6月号にはミニひまわりかんさつセットがついてきます。

届いた教材を見つけた娘はすぐに種まきをしたいと言っていましたが、説明書にも種まきの日を決めるように書いてあることを説明して、種まきを後日行うことにしました。

(教材が届いた日にいきなり種まきをするのは、親(私)の心の準備ができていなくて無理でした。興味があるものにすぐにとりかかろうとする子供の行動力はすごいですね。)

種まきのポイント

説明書には、届いたらなるべく早く種をまくように書いてありました。

遅くても6月上旬までには種をまいたほうがいいので、うっかり忘れないようにしないといけません。

また、説明書によると、すぐにまかない場合は冷蔵庫などの冷暗所で種を保存したほうが良いそうです。

1年前には、こどもちゃれんじ じゃんぷ(5, 6歳児用)の「おじぎそうのおせわセット」が届き、おじぎそうを苦戦しながらなんとか最後まで育てました(途中からお世話は主に父の役目でした)。

ちょうど1年経過して今年はミニひまわり!

今年のミニひまわりはうまく育てたいと、娘より父親の私のほうがやる気満々でした。

「おじぎそうのおせわセット」に関しては関連記事「こどもちゃれんじのおじぎそうの栽培は難しいけど勉強になる」があるのでよかったら読んでみてください。

ミニひまわりかんさつセット組み立てと種まき

2021年5月23日、ミニひまわりかんさつセットの組み立てと種まきを娘と行いました。

まずは水槽を組み立てますが、その前に水槽に子供の名前とミニひまわりの名前を書きました。

「ミニひまわりの名前を何にする?」と娘に聞くと、娘は少し考えてから「りんちゃんにする!」と返答。

名前の理由は、ひまわりの「り」をとって、「りん」だそうです。

かわいい名前を水槽に油性ペンで書き込んで、水槽を組み立てました。

水槽の中に水やり紐を入れ、その上に乾燥した土壌をいれます(土壌は水をかけてしばらくすると体積増え、柔らかい土壌になります)。

水が毛細管現象によって紐の中を上昇し、上部の土壌に水が供給されます。

少量の土壌しかないですが、水槽の中に水があれば土壌が乾燥することはありません。

土壌も適度に湿った状態をキープでき、よくできたシステムです。

しかもコンパクト!

(去年のおじぎそうもこのシステムでよかったのでは?と思ってしまいました。)

土壌にミニひまわりの種を2つぶまいて、栽培開始です。

娘は、昨年の「おじぎそうのおせわセット」に付属していたメガホンを使って、「りんちゃんがんばれ~!」と応援していました。

ねっこかんさつジェル

ミニひまわりかんさつセットには、根の様子を観察するためのジェルがついてきます。

付属の試験管にジェルを入れて、種を2つぶまいてラップをしました(5月23日に実施)。

こちらのほうは実験をしているような雰囲気がありました。

ねっこかんさつジェルの観察

結果から言うと、我が家では「ねっこかんさつジェル」はうまく行きませんでした。

ミニひまわりの観察経過を紹介する前に、先に「ねっこかんさつジェル」の観察経過をまとめて紹介します。

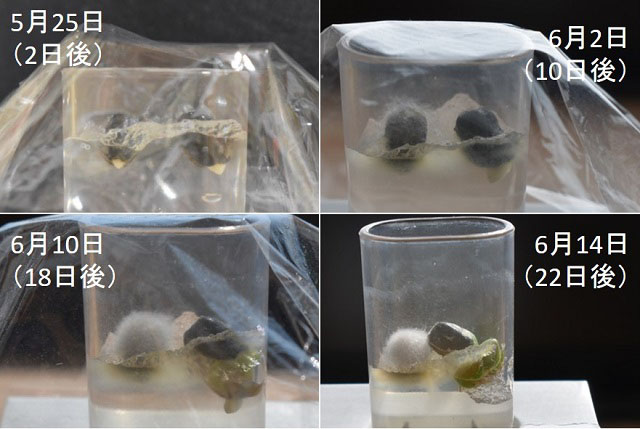

5月25日(2日後)に2つの種から根の先端が顔を出し、娘と喜んだのですが、その後根が伸びなくなってしまいました。

根が出た直後の部屋の温度が低すぎたのかもしれません。

6月2日(10日後)には片方の種にカビが生えてしまい、カビの観察に変わってしまいました。

6月10日(18日後)に観察したところ、カビが生えていないほうの種から双葉が見え、根は伸びなかったものの植物の強い生命力を娘と感じました。

6月14日(22日後)の観察では、双葉の見えた種に大きな変化はなく、もう1つの種は完全にカビに覆われていたため、「ねっこかんさつジェル」の観察はここで終了することにしました。

残念ながら我が家では根っこをしっかり観察することはできませんでした。

代わりにカビの観察と植物の生きる力を感じることができたので、それで良しとしました。

ミニひまわりかんさつ だいさくせん!

我が家ではミニひまわりを北西に面した窓際で育てました。

最終的にミニひまわりの花が咲き、我が家の「ミニひまわりかんさつ だいさくせん!」はなんとか成功しました!

ただし、2つまいた種の片方は途中で枯れてしまうトラブルがありました。

でも結果的には1つのミニひまわりを育てることになってよかったかもしれません。

1つになったぶん、ミニひまわりはしっかり成長したように感じました。

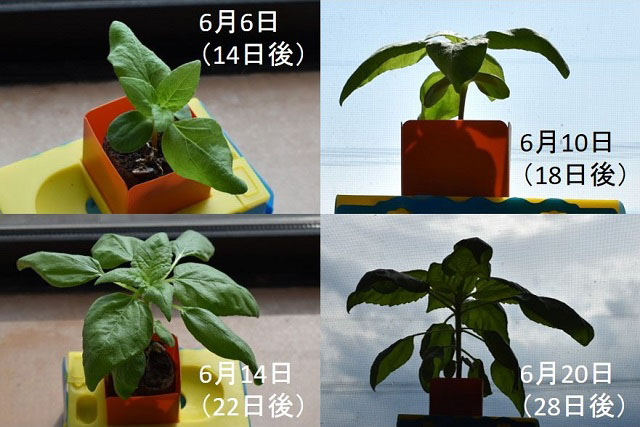

以下にミニひまわりの観察経過を紹介します。

5月26日(3日後)

芽が1つ出て、娘と喜びました。

でも、様子が変でした。

土から根の部分も飛び出して、もやしのような状態でした。

5月27日(4日後)

2つ目の種から芽がでましたが、1つ目とは明らかに様子が異なりました。

新たに出た芽は、双葉が見えていますが根は見えていません。

2つ目のほうが正常な芽のようでした。

1つ目の芽は根がさらに露出して、土壌の上に横倒しになっていました。

5月28日(5日後)

2つ目の芽は双葉が開きましたが、1つ目の芽は横倒しになったままで双葉は開きませんでした。

6月2日(10日後)

2つ目の芽は本葉が出て育ってきましたが、1つ目の芽は枯れてしまいました。

仕方がないので、娘と2つ目の芽を大事に育てることにしました。

6月2日(10日後)~6月24日(32日後)

6月2日(10日後)以降は特に大きな問題はなく、ミニひまわりは順調に成長しました。

数日に1度の水やりで成長し、だんだん葉が多くなりました。

6月24日(32日後)以降は水槽の水管理が重要

6月24日(32日後)ごろになると水の減りが早くなり、それ以降は毎日の水やりが必要になりました。

6月29日(37日後)には、小さな花のつぼみが確認できました。

7月10日(48日後)ごろになると、朝に水やりした水が夕方ごろになくなるため、1日に2度の水やりを行いました。

また、水槽に水が入っていないと底の部分が軽くなり、背丈が大きくなったミニひまわりがバランスを崩して倒れてしまったことがありました。

ミニひまわりが大きくなってくると水の枯渇とミニひまわりの転倒に注意が必要でした。

我が家ではミニひまわりを窓際で育てていたので、転倒防止としてミニひまわりが窓に寄りかかるようにしました。

7月21日(59日後)にミニひまわりが開花

7月21日(59日後)にミニひまわりがついに開花しました。

説明書に60日くらいで花が咲くと書いてありましたが、確かに59日後にミニひまわりの花が咲きました!

花が咲いて、娘とともに私も感動です。

(水やりの多くは私がやったせいで、私の感動のほうが大きいかもしれません。りんちゃん、がんばったね。)

最終的にミニひまわりの背丈は水槽の部分も含めて61 cmになりました。

ミニひまわりを育てるうえで注意したほうがいいポイント

ミニひまわりかんさつセットは内容に多少の変化はありますが、チャレンジ1ねんせいの教材として伝統があるようです。

きっと次年度のチャレンジ1ねんせいでもミニひまわりかんさつセットは教材となると思うので、注意したほうがいいポイントを挙げておきます。

・水やりで周囲に水がこぼれやすい

ミニひまわりの水やりは、水槽上部の穴にペットボトルで水を入れることで行います。

しかしながら、勢いよく水を入れると穴からあふれてまわりにこぼれます。

子供が水やりをするとこぼれやすいので注意が必要です。

説明書には下に受け皿を置くように書いてありましたが、そうしたほうがいいです。

・種をまいて1カ月後からは水槽の水管理が大切(油断すると枯れる可能性あり)

種をまいて1カ月たつとミニひまわりが大きくなり、水槽の水が早く減るようになります。

毎日の水やりが必要になります。

水をあげないと枯れると思います。

数日家を空ける家族旅行などの計画には注意してください。

・ミニひまわりが大きくなったら転倒に注意!

ミニひまわりが大きくなったら転倒しやすくなります。

水槽に重しをするなどで固定する、ミニひまわりを支柱で支える、窓際での栽培の場合は窓に寄りかからせるなどの何らかの転倒防止対策をしたほうがいいです。

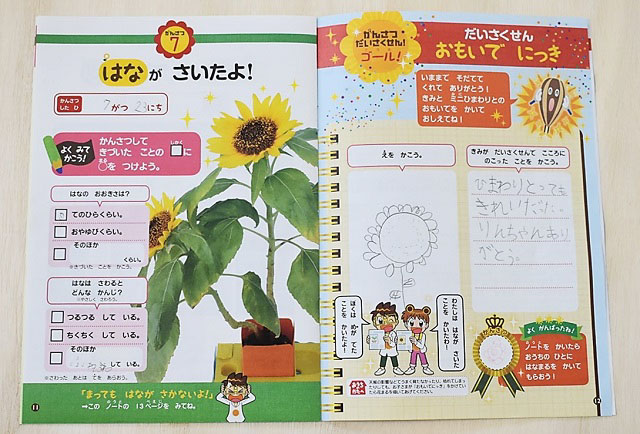

ミニひまわりを育てた娘の反応

ミニひまわりを育てた我が家の娘の反応を参考までに紹介しておきます。

端的に言うと、ミニひまわりかんさつセット組み立てと種まきが反応のピークでした。

ミニひまわりを育てている期間は小学校生活のほうに注意が行き、正直なところ関心はあまり高くないように見えました。

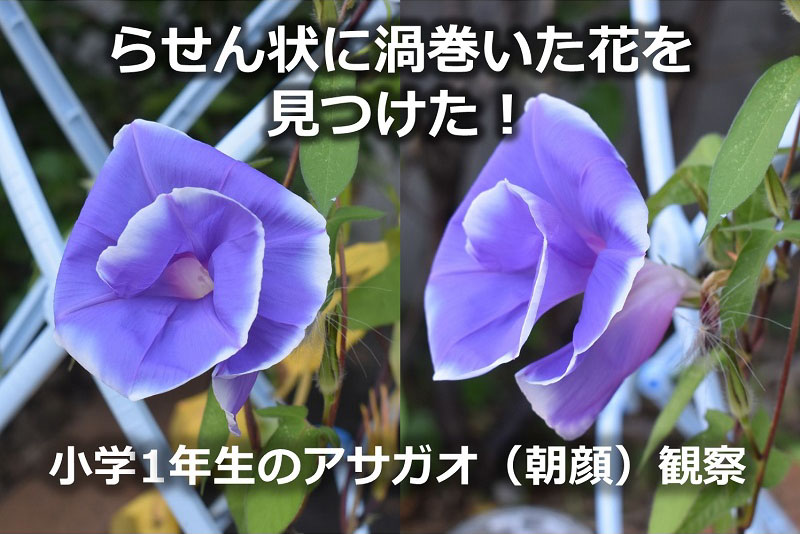

小学校でもアサガオを育てるので、そちらのほうに注力していたようでした(残念)。

それでもミニひまわりの種を植え、成長の様子を間近で観察できたことは娘にとってよかったと感じています。

ミニひまわり教材のねらいに対する達成度

我が家では、ミニひまわりの教材のねらいは十分に達成できなかったと感じています。

もっと積極的に娘を導く必要があったと親として反省する部分がありました。

ミニひまわりの教材のねらい

・自分でミニひまわりの世話をして、育てる体験を通じて自然や生命の不思議への興味を広げること。

・観察ノートは自らよく見ることでひまわりの変化に気づき、気づいたことを表現する力を身に着けること(理科の基礎となる観察の観点を身に着けること)。

まとめ

進研ゼミ 小学講座のチャレンジ1ねんせい6月号についてくるミニひまわり かんさつセットを使用して、ミニひまわりが咲くまでの経過を紹介しました。

我が家では、かんさつセットに一緒についてきた「ねっこかんさつジェル」は失敗しましたが、ミニひまわりの花は咲かせることができました。

きっと次年度のチャレンジ1ねんせいでもミニひまわりかんさつセットは教材となると思うので、我が家の事例が何かの参考になると幸いです。

\ チャレンジ1ねんせいの詳しい情報は公式サイトで/

<おすすめ記事>